桑形亜樹子チェンバロ・リサイタル カベソン ― 2015/02/27 12:47

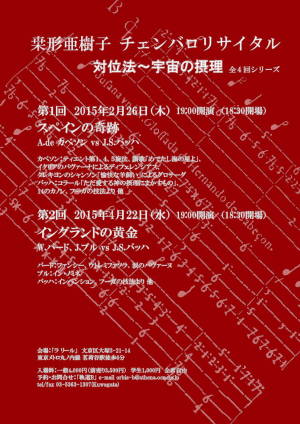

昨日(2月26日)は茗荷谷のラ・リールという小さなホールで、「対位法〜宇宙の摂理」と題する4回シリーズの演奏会の1回目を聞いてきました。曲目はカベソンとバッハ。超がつくほど地味なプログラムですが、満員札止め。

前半はまず一番単純な2声の対位法を聞き比べ。カベソンのヒムノとかデュオとバッハのインヴェンション、それからゴルトベルク変奏曲のテーマを使った興味深いカノン(BWV1087)など。それから次第に声部が増えて、3声、4声のヒムノ、ティエント、そしてバッハのフーガの技法からコントラプンクトゥスの1番。

桑形のソロを聴くのは久しぶりでしたが、ちょっと弾き方が変わってきた? 一音一音を丁寧に鳴らすやり方は同じでも、フレーズのまとめ方が以前にも増して几帳面になってきたような気がします。最初の2声の曲など、あまりにも丁寧なフレージングが返って鼻につくような気がしましたが、これが4声の曲になっても丹念に弾き込まれるので非常にわかりやすい。カベソンのティエントとバッハのフーガの技法、200年近く時を隔てた二曲が今に甦ります。二つの間の相違は何でしょう。音楽の縦の響き(和声)はさほど変わらないけど、横の流れが違うかな。現代人が聞いて一番違うなと感じられるところは旋法と調性の相違かな。

前半のカベソンはどちらかというと抹香臭いメロディーを使ったものでしたが、後半は世俗の歌をテーマにした音楽。やっぱり旋律が聴きやすいと音楽もいっそう面白くなります。賑やかな「ミラノのガリヤルドによるディフェレンシアス」に続いて演奏された「騎士長の唄によるディフェレンシアス」は、対位法という枠を越えて、なにかロマンティックなものを表現しているんじゃないかと思わせるほど。うん、カベソン弾きたくなったな。

ちなみに楽器は桑形所有のカッツマン作フレミッシュ2段。昨日は夕方かなり雨が降って湿気があったし、部屋の中はものすごく暖房が効いていたし、弾いている間にもどんどん音が変化していくんで、調律師さん大変そうでした。79年前のこの日は大雪だったそうですねぇ。

最近のコメント